Katzen im alten Ägypten: Vom Mäusejäger zum Sofatiger

Geschichte

Katzen im alten Ägypten: Vom Mäusejäger zum Sofatiger

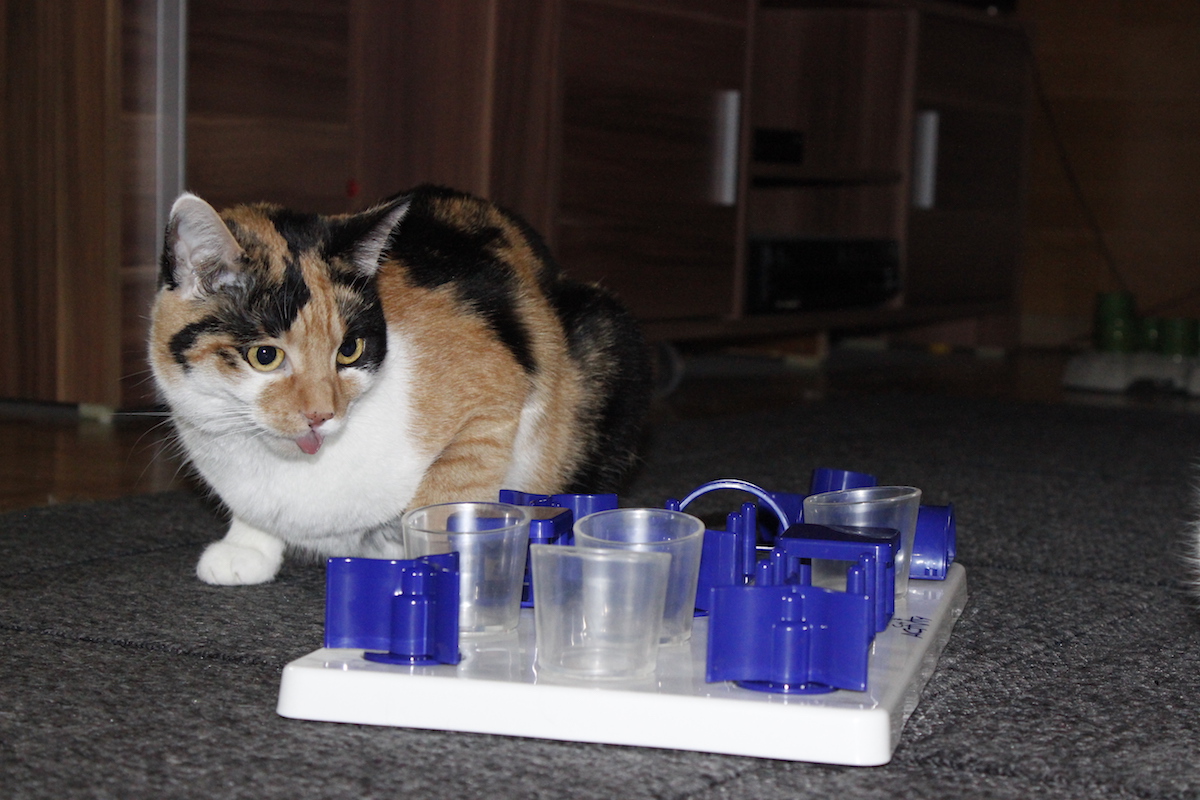

© KoalaParkLaundromat / pixabay.com

Im Laufe der folgenden Jahrhunderte war die Katze aus ägyptischen Gemälden und Skulpturen nicht mehr wegzudenken. Nicht wenige der Tiere wurden auf ihrem Weg vom Schädlingsbekämpfer zur Göttin sogar als Mumien unsterblich gemacht. Lange Zeit nahm man daher an, dass es die alten Ägypter waren, die erstmalig ihr Leben mit Katzen teilten. Bis schließlich 2004 ein 9500 Jahre altes Grab auf Zypern gefunden wurde, in dem eine Katze mit einem Menschen begraben worden war. Lange Zeit, bevor die Ägypter auf der Bildfläche erschienen.

Eine neue Studie gibt nun jedoch Grund zur Annahme, dass es die Ägypter waren, die – wenn auch vielleicht nicht für die Domestikation der Katze verantwortlich – unsere Katzen schließlich in die liebenswerten Pelzkugeln verwandelten, die wir heute kennen.

In einer antiken Grabstätte am Westufer des Nils im Süden Ägyptens legte der Archäozoologe Wim Van Neer des Royal Belgian Institute of Natural Sciences im Jahr 2008 die Überreste von sechs Katzen (1 Kater, 1 Kätzin, 4 Kitten) frei, die anscheinend vor fast 6000 Jahren von Menschen umsorgt worden waren. Ein Fund, der Raum für andere Fragen gab, wie etwa, ob die Ägypter die Katze möglicherweise ein zweites Mal domestizierten. Etwas, das an sich nicht ungewöhnlich ist, und zum Beispiel auch bei Schwein und Hund angenommen wird.

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sammelte er hunderte Überreste von Katzen aus ganz Afrika, Europa und dem Nahen Osten aus der Zeit von etwa 7.000 v. Chr. bis hinein ins 19. Jahrhundert unserer Zeit. Die Proben wurden auf Überreste mitochondrialer DNA untersucht, ein Genmaterial, das nur von der Mutter vererbt wird. In der mitochondrialen DNA der Vorfahrin unserer heutigen Katzen, der Falbkatze (Felis sylvestris lybica) sind fünf einzigartige genetische Signaturen zu finden.

Im Rahmen der Genanalyse zeigte sich, dass die ersten Katzen der Welt demselben Subtyp der Falbkatze, Typ A, anzugehören schienen. Diese genetische Signatur taucht mindestens vor mindestens 9.000 Jahren im Gebiet der heutigen Türkei auf, nur wenige Dutzend Kilometer von Zypern entfernt. Möglicherweise schlichen sich die Katzen in frühe landwirtschaftliche Siedlungen ein, um Nager zu jagen und domestizierten sich schließlich selbst. Vor etwa 6.500 Jahren begannen diese Katzen des Typ A dann auch im Südosten Europas aufzutauchen und breiteten sich von dort ins restliche Europa, nach Afrika und Asien aus.

Das ist jedoch nur die Hälfte der Geschichte. Denn die meisten der ägyptischen Katzemumien gehören einem anderen Subtyp der Falbkatze, Typ C, an, der in den Proben erstmals etwa 800 v. Chr. nachweisbar ist (es ist nicht ausgeschlossen, dass es die Typ-C-Katzen schon weitaus früher gab, aber brauchbare DNA zum Nachweis fehlt). Es scheint, als seien Katzen mit dieser genetischen Signatur unglaublich populär gewesen. Sie verbreiteten sich schnell in Europa und dem Mittelmeerraum und waren in manchen Gegenden während des 1. Jhd. n. Chr. den Typ-A-Katzen zwei zu eins überlegen.

Eine Popularität, die sie möglicherweise den Ägyptern zu verdanken haben, die bei gezielter Zucht wohl vornehmlich die Katzen auswählten, die am leichtesten zu händeln und weniger territorial als ihre Vorgänger waren. Eine Entscheidung, die den Zähmungsprozess mitunter immens beschleunige und eine dramatische Verwandlung in Gang setzte, die sich auch in der ägyptischen Kunst widerspiegelt. Zeigen die ersten Darstellungen die Katze noch als Nutztier, so erscheinen im Laufe der Jahrhunderte Katzen in immer häuslicheren Zusammenhängen. So etwa mit Halsband, beim Speisen unter dem Stuhl oder zusammen mit ihren Besitzern bei der Vogeljagd.

Ungeklärt ist nach wie vor, woher die Katzen des Typ C ursprünglich stammten. Es könnten ägyptische Wildkatzen gewesen sein, mit denen sich Typ-A-Katzen aus der Türkei verpaarten oder die Ägypter domestizierten aus lokalen Typ-C-Wildkatzen unabhängig von der Türkei die Katze ein zweites Mal. Mit der Zeit vermischten sich die beiden Subtypen. Unsere heutigen Katzen besitzen wahrscheinlich sowohl türkische als auch ägyptische Wurzeln.

Referenz: Ottoni, C. et al. The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world. Nat. Ecol. Evol. 1, 0139 (2017). DOI: 10.1038/s41559-017-0139

Newsletter abonnieren

Du möchtest noch mehr Katzenwissen? Dann abonniere doch unseren Newsletter und erhalte aktuelle Informationen aus der Welt der Katze, praktische Hinweise, Neuigkeiten aus der Forschung, nützliche Links und mehr kostenlos frei Haus.